Печки-лавочки

Творческая группа: Кулакова Светлана Анатольевна, воспитатель; Казакова Оксана Владимировна, воспитатель; Трушина Людмила Алексеевна, воспитатель; Путкова Галина Николаевна, воспитатель.

Приспособление для изготовления нити из комка шерсти. У каждой прялки была своя особенность. Каждая хозяйка и хозяин прикладывали свои усилия, выдумку и фантазию для украшения, удобства, для облегчения труда. На Руси прялки делали из клёна, осины, берёзы и липы.

Приспособление, представляющее собой ребристую металлическую поверхность, заключенную в деревянную рамку, о которую терли намоченное мыльным раствором бельё.

Расшитое полотенце, изготавливался из льняного полотна.

Делалась из золы, и только позже их стали делать из льна или соломы. Также для изготовления кукол подходила глина, ткань, дерево и даже тесто. По назначению куклы делились на игровые, обрядовые и обережные.

Керосиновая лампа – светильник на основе сгорания керосина. В ёмкость заливали керосин, опускали фитиль. Сверху горелки устанавливалось стекло – для обеспечения тяги, а так же для защиты от пламени и ветра.

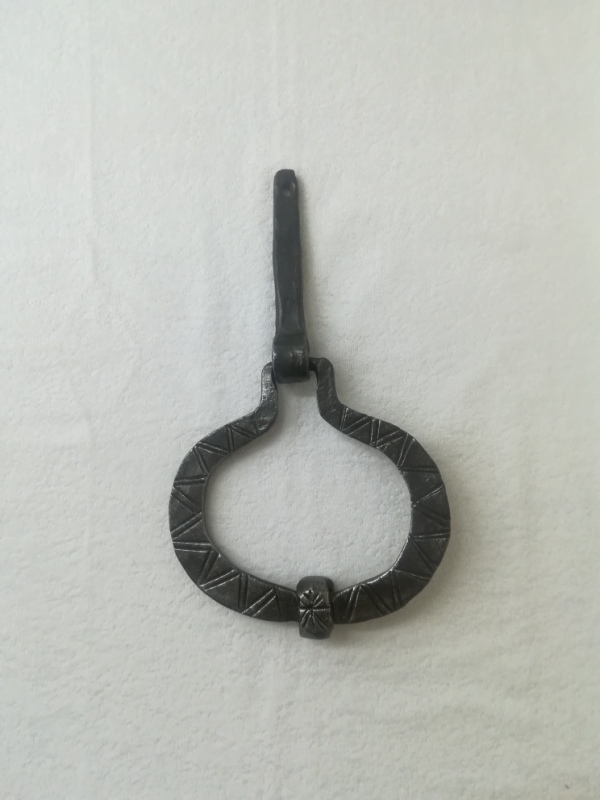

Старинная дверная ручка, дверной молоток — приспособление на входной двери в дом. Предназначалось, чтобы гости, постучав в него, сообщили хозяевам о своём прибытии и необходимости открыть им дверь. Выполнялось из металла и имеет форму кольца, которым стучали о закреплённую к стене металлическую часть дверного молотка.

Появления самовара на Руси было обусловлено широким распространением чая, который пили несколько раз в день. Самовар состоял из корпуса с ручкой (тулово, ваза), внутри - жаровая труба для углей (кувшин) на основании с решеткой и поддувалом. Среди форм самоваров выделялись «шары», «вазы», «бочонки», «яйца», «репки».

Деревянный предмет домашней утвари, предназначенный для получения картофельного пюре из отварного картофеля путем его измельчения.

Деревянный предмет домашней утвари, предназначенный для раскатывания теста.

Медный старинный русский сосуд для кваса. Из-за необычной формы носика часто называли «чаша с рыльцем».

Материалом для изготовления служат медь, латунь. Медные ковши были удовольствием не из дешевых, но зато и срок эксплуатации у них значительный. Медный ковш со временем окислялся, темнел. Периодически его нужно было натирать, возвращая пристойный вид.

Металло-деревянный безмен. Представляет собой конструкцию, состоящую из стержня, на одном конце которого закреплен шарообразный противовес, а на другом - крючок, к которому подвешивается груз или чашка. На стержень надета петля. В процессе взвешивания безмен поднимается и удерживается за петлю, передвигая которую необходимо добиться горизонтального положения коромысла. На стержне безмена нанесена шкала измерений, при этом значение массы обозначено не числами, а точками, обозначающими вес в фунтах.

Это традиционно русская посуда, предназначенная для приготовления блюд путем долгого, медленного томления. Вынимали его из печи с помощью особого инструмента — ухвата.

Русские деревянные ложки на Руси стали выделывать ещё в глубочайшей древности. В начале ложки делали вручную. В небольшом чурбачке выдалбливали тяпкой нутро и обстругивали снаружи ножом. Солдаты носили ее за обшлагом, бурлаки – за сапогом, лесорубы – в кошелке. Потом стали делать ложки на токарном станке и расписывать их.

Плетеные корзины появились очень давно. Способ плетения корзин не изменился до сих пор. Делали их как правило из ивовых прутьев. Хранили в корзинах семена, урожай, дичь, рыбу, провизию и одежду, с ними ходили по грибы и ягоды.

Льняная скатерть составляла единое целое со столом. Выражение «стол да скатерть» символизировало гостеприимство, хлебосольство. Иногда скатерть называлась «хлебосолкой» или «самобранкой».

На Руси использовали для стирки валек. Это была деревянная пластина с короткой ручкой. Изготавливали его из березы, липы, осины. Пропитанное мыльным раствором бельё укладывали на доски, а потом били вальком по белью, несколько раз.

Разомкнутое металлическое кольцо на длинной деревянной ручке, при помощи которого вынимали чугунок из печи.

Вязаные коврики использовались на стульях. Трудно представить себе русскую деревенскую избу без традиционных домотканых половиков на полу и круглых вязаных ковриков на стульях или кроватях

Длинные полосатые дорожки, которые долгими зимними вечерами ткала мастерица, протягивая узкие полоски лоскутков между нитями льняной основы.

Мебелью в русской избе служили, в основном, деревянные лавки. Они приколачивались вдоль всех стен в избе и каждая имела своё назначение и название. Были лавки бабьи, на которых сидели за работой женщины; красная, на которой сидели мужчины; кутная, примыкавшая к печи; посудная. Лавка у дверей называлась «коник», она могла быть рабочим местом хозяина дома, а также на ней мог переночевать любой человек, зашедший в дом, нищий.

Остроносый брусок из чугуна с ручкой. Его накаляли на огне и осторожно брали прихваткой за ручку, чтобы не обжечься. Такие утюги были самых разных размеров – от совсем небольших, для глажения мелких складок на одежде, до гигантов, поднять которые мог только мужчина.

Деревянное приспособление для продевания нити в ткацком станке (устройства для изготовления различных видов ткани), идеально отшлифован, что позволяет легко скользить по ниткам в работе. Удобное крепление держит катушку (шпулю) и позволяет ей свободно вращаться при работе.

Гнутый из луба сундучок с четырьмя закругленными или тупыми углами, оснащенные висячим или «нутреным» замком. В коробах хранили деньги, ткани, платье, посуду и даже съестные припасы.

Русские валяные сапоги с высоким голенищем. Делали их из овечьей шерсти.

Чтобы очистить шерсть от мусора, перед прядением ее «били» специальными приспособлениями на деревянных решетках, разбирали руками или чесали деревянными гребнями.

Это деревянное приспособление для просеивания муки и других сыпучих продуктов, состоящее из широкого деревянного обруча и натянутой на него сеткой. Во время просеивания из общей массы отделялись мелкие и более крупные части.

Люлька была столь же необходимым атрибутом, как стол или печь. Делать люльку поручали настоящему мастеру, непременно с добрым сердцем. Её делали из луба, камыша, сосновой дранки, коры липы. На дно часто клали солому, поверх её овчину или мягкие тряпки. К нижней части колыбели привязывали верёвочную петлю так, чтобы мать могла качать её ногой, если руки её были заняты какой-нибудь работой.

Одним из древнейших типов колокольчиков являются пастушьи колокольчики. Они исполняют сигнальную функцию. Изготовляется из медного или железного листа. Колокольчик с пестиком — «языком» внутри него, надевается на шею коровам, пасущимся без пастуха. Деревянных боталов не бывает. Они ведь не гремят. «Боталы все железны, ботало далеко слыхать».

Рубель представлял собой прямоугольную доску с рукоятью: на нижней стороне были вырезаны, вырублены поперечные скругленные зарубки, а верхняя, лицевая сторона зачастую украшалась резьбой. Для того, чтобы погладить, хозяйка складывала одежду, скатерть, полотенце и обворачивали ими скалку, образуя тугой сверток. Рубель клали сверху и от края стола прокатывали вперед, размягчая и разглаживая льняную ткань - катали. Это был механический способ глаженья.

Изготовлялись из бересты реже из липы. Являлись недолговечной обувью и обычно снашивались за 5-10 дней.

Деревянные игрушки являлись традиционным видом домашней утвари. Обычно изображали животных, раскрашивали в яркие цвета, а у некоторых двигались отдельные детали. Изготовлением игрушек занимались мастера.

Стол был местом, за которым собиралась вся семья. Человека, единожды приглашенного за семейную трапезу, уже считали очень близким, своим. Столу придавалось большое значение. Стол в избе стоял на постоянном месте. Если дом продавали, то его продавали обязательно вместе со столом!

Большую часть избы занимала русская печь. Она была символом домашнего очага. В ней не только готовили пищу, но и готовили корм скоту, обогревали помещение, на ней спали и сушили одежду, обувь или продукты. Сначала печи топились по-черному. То есть весь дым выходил в комнату и выпускался через дверь или через специальное отверстие в стене. Позже в печах стали делать трубы, из которых дым выходил сразу наружу.

Деревянная лопатка с загнутыми краями и короткой ручкой. Использовался для сыпучих продуктов, чаще - для муки.